Les réfugiés bloqués en Grèce sont plongés dans le désespoir

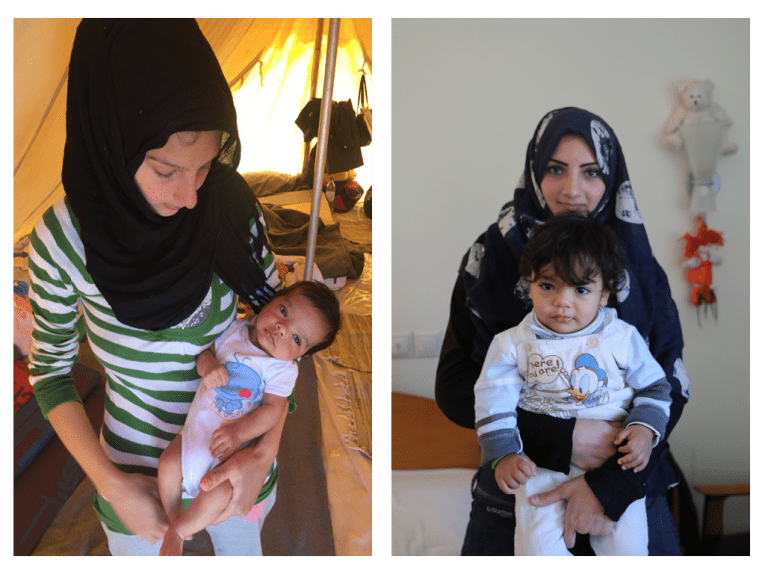

Moamar Zaqarit, réfugié syrien, sa femme Rawan et leurs deux jeunes enfants sont bloqués en Grèce depuis un an. Comme des milliers d’autres, ils sont plongés dans l’incertitude, attendant d’être transférés vers un autre pays européen pour y commencer une nouvelle vie.

Bien qu’ils soient à l’abri des bombardements, l’attente est très pesante sur le plan émotionnel et psychologique, creusant encore davantage les cicatrices de la guerre et de l’exil.

« C’est comme si le temps s’était arrêté », explique Moamar qui compare le séjour de sa famille dans la ville portuaire de Patras à un « assignement à résidence ». « Nous sommes soumis à des pressions psychologiques quasi insupportables et sommes complètement perdus. »

Ce sentiment découle en partie du fait que ce n’est pas le destin qu’il avait imaginé lorsqu’ il est monté à bord d’un canot pneumatique avec sa famille au milieu de la nuit, le 19 mars 2016.

Ils pensaient qu’une fois qu’ils auraient quitté la Turquie et seraient arrivés en Grèce, la vie reprendrait, qu’ils seraient libres et pourraient, comme des centaines de milliers d’autres avant eux, rejoindre l’Allemagne où vit la mère de Moamar.

Mais en mars 2016, la route des migrants à travers les Balkans a été fermée et un accord controversé entre l’Union européenne et la Turquie a fortement réduit le nombre de demandeurs d’asile arrivant en Grèce.

« Chaque jour [passé en Grèce] semble durer une année. »

Un lent processus de relocalisation est en cours, mais seuls quelques chanceux en ont bénéficié jusqu’à présent. Les autres, comme Moamar et sa famille, restent bloqués dans des camps et des abris de fortune à travers le pays. Se sentir pris au piège les empêche de se remettre des cicatrices émotionnelles qu’ils portent en eux depuis l’éclatement de la guerre en 2011 en Syrie.

Mouamar et sa famille

« Chaque jour (passé en Grèce) semble durer une année. Le temps passe très lentement. Je me dis chaque jour que ce sera peut-être notre dernier jour ici et que nous devons juste attendre. Mais nous n’en pouvons plus d’être ici, notre santé se dégrade fortement sur le plan psychologique », explique-t-il.

En Syrie, Moamar a été emprisonné pendant neuf mois après avoir été reconnu coupable « d’insulte au président ». Dès sa libération, il a fui avec sa famille vers la Turquie voisine, dans l’espoir de pouvoir rejoindre l’Europe.

Mais maintenant qu’ils sont en Grèce, ils vivent chaque jour un peu plus dans la désillusion, en voyant leurs enfants souffrir de l’isolement et du manque d’éducation. « La Syrie n’est pas sûre et n’a plus rien à nous offrir. Que pouvons-nous faire ? Tous nos rêves ont été anéantis », confie Rawan en berçant son fils Ahmad, un an.

« Lorsque je vivais à Homs (dans le centre de la Syrie), je suivais une formation de coiffeuse, mais la guerre a anéanti mes plans. Je pensais pouvoir devenir coiffeuse en Europe, mais nous ne semblons pas avoir d’avenir ici non plus. Il n’y a nulle part où aller. Nous sommes comme figés dans le temps ici », explique-t-elle. « Nous avons perdu la notion du temps, tellement nous sommes tristes et désespérés. »

Tentatives de suicide

Beaucoup d’autres, comme Omar, 27 ans, originaire de Mossoul, en Irak, sont bloqués sur l’île grecque de Samos. Il raconte l’histoire d’un concitoyen irakien qui a tenté de mettre fin à ses jours par overdose de médicaments. « Beaucoup ont essayé de se suicider en se coupant les veines ou en prenant des médicaments », raconte-t-il.

« Je me sens comme un prisonnier ici », explique Omar, ajoutant qu’il a des difficultés à dormir dans le camp de fortune qui est devenu son foyer. « Parfois, j’aimerais être un véritable prisonnier parce qu’alors, je connaîtrais ma date de libération. Mais ici, nous ne savons pas quand nous pourrons partir. »

Dr. Jayne Grimes, psychologue de MSF à Samos, a vu de nombreuses personnes souffrant de dépression du fait de l’état d’incertitude dans lequel elles vivent au quotidien. Les demandeurs d’asile maintenus en Grèce n’ont rien à faire de leur temps, et ils ne savent pas non plus quand ils pourront sortir. La plupart vivent dans des conditions très précaires, ce qui affecte également leur bien-être psychique, explique-t-elle.

Omar

« De nombreuses personnes sont traumatisées par les terribles expériences qu’elles ont vécues. Certaines racontent avoir dû tirer les corps inertes de membres de leur famille des décombres de leurs maisons », explique Dr. Grimes. « Je constate également l’impact que l’environnement de vie actuel a sur les réfugiés. Ils sont entourés de barrières, de fils barbelés… et ils ont des souvenirs qui refont surface. Cet environnement est particulièrement anxiogène. »

Objectivement, dit-elle, les conditions ne sont pas aussi mornes sur l’île de Samos que ce que ressentent les personnes bloquées ici depuis de nombreux mois. Toutefois, nombre d’entre elles se sentent toujours en danger, tout comme lorsqu’elles étaient en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, justement parce qu’elles n’ont pas eu la possibilité de cicatriser leurs traumatismes et d’aller de l’avant.

Jamal, professeur d’université kurde de 49 ans, ressent une certaine distorsion entre la beauté de l’île, Samos, auparavant un paradis touristique, et la vie quotidienne des réfugiés bloqués ici.

« On peut dire que Samos est la plus belle prison du monde. C’est une île magnifique, où il fait très beau. Mais seuls les touristes peuvent en profiter ainsi. Pour nous, Samos est un centre de détention », explique Jamal, qui vit seul dans une tente et ne rêve que d’une chose, être un jour réuni avec sa famille.

« J’aimerais que les gens comprennent que personne ne quitte son pays pour une brique de jus et un biscuit. »

Les invisibles de Samos (2017)

« Je ne veux pas vivre ici »

La désillusion et la tristesse ont un impact direct sur la vie dans les camps. Vivre dans l’incertitude crée de la nervosité et de l’inimitié au sein des groupes de réfugiés, d’où les bagarres fréquentes qui y éclatent.

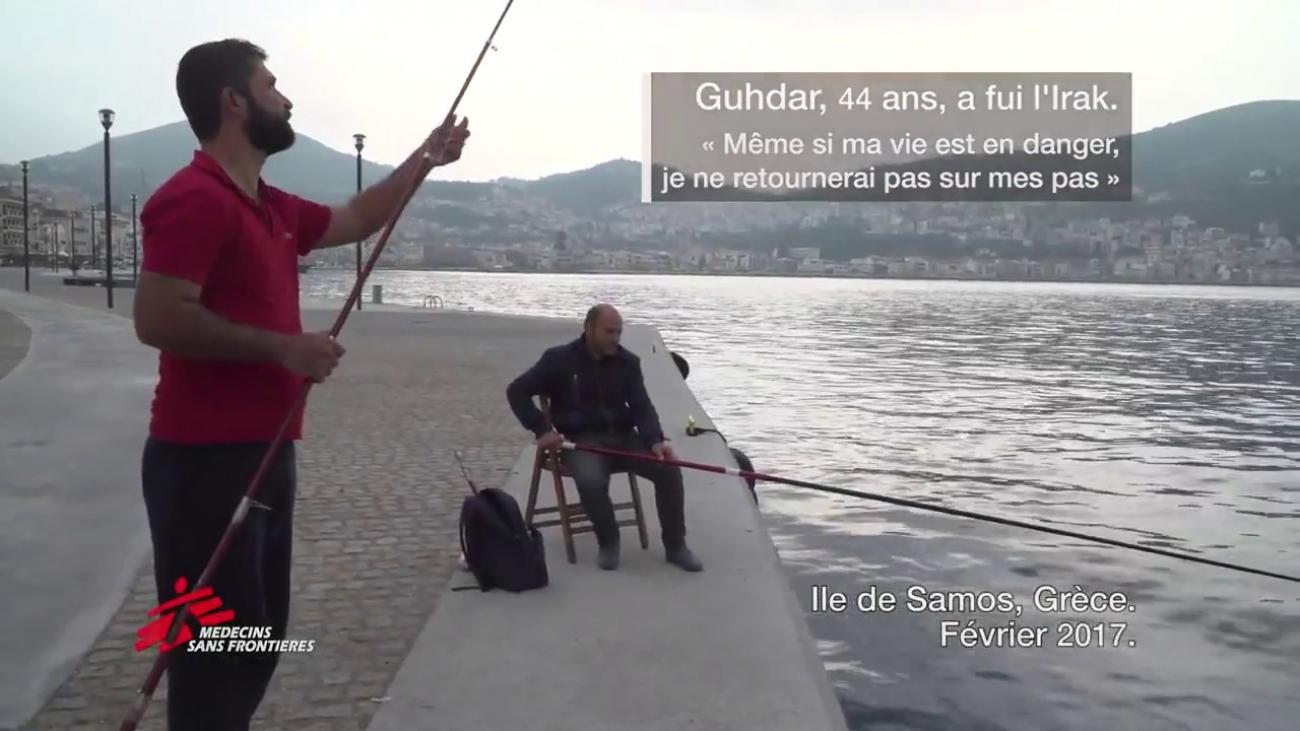

En outre, le côté austère de la vie quotidienne des réfugiés les empêche d’accepter l’attente. Les demandeurs d’asile disent que la nourriture qu’ils reçoivent est mauvaise, ce qui pousse certains, comme Guhdar Ibrahim, père kurde de six enfants originaire d’Irak, à trouver d’autres solutions.

Chaque jour, il se rend au port de Samos pour pêcher pendant huit à douze heures, afin de fournir un repas correct à sa famille, et de leur remonter le moral.

Au port, Guhdar apprécie également de se retrouver au calme, même pour quelques heures seulement, pour se clarifier les idées.

Mais il avoue se sentir invisible à Samos, comme si le monde lui avait tourné le dos, ainsi qu’à des milliers d’autres.

« Aucun de nous n’est venu à Samos parce qu’il le souhaitait. Nous sommes venus pour rester en vie et garantir à nos enfants un avenir meilleur », explique Guhdar, 45 ans.

Chroniques de Samos : témoignage de Gudhar

Chaque jour, les enfants de Guhdar lui demandent pourquoi ils sont venus en Grèce, le suppliant de retourner en Irak. Il doit alors leur expliquer qu’ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu’il y a reçu des menaces de mort. « Toutes mes options sont mauvaises », confesse-t-il.

Même maintenant qu’ils sont en sécurité en Grèce, il s’inquiète pour le bien-être de ses enfants.

Son fils de 18 ans, qui est asthmatique, vit avec un terrible traumatisme psychologique. « Le mois dernier, il s’est ouvert les veines avec un couteau en disant : « Père, je ne veux pas vivre ici », se souvient Guhdar.

« Morte à l’intérieur »

Tandis que certaines familles s’inquiètent pour leurs enfants, d’autres, qui sont séparés de leurs proches par le conflit et la crise des réfugiés, traversent aussi des moments très difficiles.

Parmi eux, Samira, une femme palestino-syrienne dont le mari et la fille vivent toujours à Damas, et dont les autres enfants vivent en Allemagne et en Suède.

« Ce n’est pas ce qui était prévu, nous devions tous arriver ensemble. Mais depuis quatre mois, je suis bloquée, seule, sur l’île de Samos », explique cette femme de 50 ans, en serrant ses mains d’anxiété.

Samira décrit des scènes terribles à Yarmouk, dans un camp de réfugiés palestiniens qui accueillait 150 000 personnes, mais qui a été détruit par la guerre. Elle a vu des personnes y mourir de faim et se souvient avoir fait bouillir des épices dans de l’eau pour cuisiner un semblant de soupe.

Elle se souvient également s’être fait tirer dessus par un garde-frontière turc après qu’un passeur lui ait fait traverser la frontière.

La mort, dit-elle, l’a poursuivie toute sa vie. « Maintenant que je suis à Samos, je me sens morte à l’intérieur », explique Samira, le visage inexpressif. « Je viens ici pour marcher sur la plage, mais je ne ressens rien. Je suis comme une machine chaque jour, je fonctionne sans objectif précis. Tous les jours, je pleure dans ma tente, mais personne ne m’entend. »